“E’ divino riconoscere quelli che amiamo”: Elena riconosce Menelao e pronuncia queste parole sublimi. Lei suggerisce l’amore come un sentimento che intrappola, che non dà scampo e non prevede vie di fuga. Perché questo tema è tanto accarezzato dal patrimonio letterario occidentale?

Nel fr. 16 Voigt, Saffo presenta un’Elena piegata alle leggi dell’amore, che diventa exemplum della forza devastante del sentimento: quella di Saffo non è una vera e propria difesa di Elena, ma la rappresentazione dell’impossibilità – e della vanità – di opporre resistenza a un impulso inviato dalla divinità. Effettivamente, il mito di Elena, in tutte le sue riprese, è la rappresentazione di un sentimento fortissimo, quasi feroce, di un amore che piega ogni ragione. L’amore «tutto muove – e Omero e il suo mare», come scriverà Osip Mandel’štam, oppure l’«amore ebbro e disperato» di Margaret Atwood sono espressi in maniera diversa, ma descrivono lo stesso, identico sentimento che ha portato via Elena da Sparta: perché l’amore, come scriveva Keats in una meravigliosa lettera a Fanny, è una religione, ed è forse l’unica speranza di fede rimasta ad una società completamente priva di dèi come quella occidentale.

Elena, tesoro d’arte ed umanità, probabilmente la donna più celebre dell’antichità, innumerevoli volte tradotta e, talvolta, tradita negli intenti. Per quali ragioni da sempre emerge quale pioniera nell’indagare i sentimenti dell’essere umano ed antesignana nella ricerca individuale di un posto nell’esistenza?

Elena, tesoro d’arte ed umanità, probabilmente la donna più celebre dell’antichità, innumerevoli volte tradotta e, talvolta, tradita negli intenti. Per quali ragioni da sempre emerge quale pioniera nell’indagare i sentimenti dell’essere umano ed antesignana nella ricerca individuale di un posto nell’esistenza?

Elena è in una posizione molto complicata, tra le donne della letteratura antica, perché la bellezza, che è la sua dote involontaria, determina il suo destino e la rende, contemporaneamente, vittima e carnefice: Elena è vittima, perché non ha scelto il suo dono e non può non essere bella, come dimostra molto bene l’Elena di Euripide, ma è anche carnefice, perché la sua rovinosa bellezza ha provocato la guerra di Troia. L’ambiguità di questa condizione impedisce una vera comprensione del personaggio: greca per i Troiani, troiana per i Greci, Elena è indecifrabile tanto per gli uomini, che la vogliono e la temono, quanto per le donne, che la odiano e la condannano, ed è, il più delle volte, considerata un mero oggetto di cui non sono quasi indagati i sentimenti. Ed è notevole osservare che, anche se in maniera obliqua, uno dei pochi testi che considera la sofferenza di Elena è proprio il primo e più antico in cui compare come personaggio, cioè l’Iliade. Per quel che riguarda l’essere antesignana di una ricerca individuale di un posto nell’esistenza, possiamo dire che Elena – figlia di Zeus, dea,vittima di rapimenti, seduttrice involontaria, moglie di Menelao, amante di Paride, sposa di molti mariti, madre di Ermione, ombra, fantasma, ma sempre causa di infedeltà – è contemporaneamente, moltissime donne e una «figura unica», immutabile, sempre identica a sé stessa, come la definiva meravigliosamente il Faust di Goethe, e rappresenta l’indipendenza – che è sempre temuta ma in una donna ancora di più – e continua ad essere, soprattutto, l’immagine dell’arma femminile con cui una donna può sconvolgere il mondo: la sovrana bellezza.

Elena, donna intelligente, scaltra, coraggiosa. Perché mai il teatro, il cinema, le innumerevoli riscritture la presentano come l’antesignana della vamp o della donna senza scrupoli?

Elena rappresenta l’inevitabilità della bellezza, che non concede scelta, né a chi la ammira, né, soprattutto, a chi la vive e ne subisce le conseguenze. Prima di essere una donna, prima di essere una persona, Elena è bella, e questo determina ogni aspetto della sua esistenza. La bellezza, soprattutto quella femminile, è spesso una colpa. La civiltà greca, non a caso, aveva elaborato il concetto di kalokagathìa. Questo ideale di identità tra bellezza e virtù, però, è prevalentemente maschile: non ne esiste – e non è casuale – una versione femminile della kalokagathìa. Non è impossibile, per una donna bella, essere anche virtuosa, ma si presuppone che non lo sia: l’universale positivo, implicito nell’ideale maschile, è capovolto nel caso della donna, per cui la bellezza, come esemplifica il mito di Elena, si rivela soprattutto una colpa. Questa paura della bellezza femminile, però, non è solo greca né solo antica, ma ritorna insistentemente nella letteratura e nella civiltà – non solo – occidentali: pensiamo ad autori molto diversi come Huysmans, che definiva la bellezza di Elena maledetta e irresponsabile, «che avvelena tutto quello che l’avvicina, tutto quello che tocca», o a Marina Cvetaeva, che deprecava Elena, la «bigama, predatrice, spiffero di morte».

Il primo scontro tra Occidente e Oriente, la guerra di Troia, fu combattuto soltanto per un’illusione. E’ illuminare Achille quale il più forte degli eroi il vero obiettivo della contesa?

Non è difficile immaginare come Euripide, mediante l’εἴδωλον di Elena, volesse rappresentare anche l’illusione delle guerre del Peloponneso che stavano devastando la città e la società in cui era vissuto: il fantasma di Elena è il simbolo di tutto quel che ha condotto i Greci a Troia, ma è anche, con ogni probabilità, la rappresentazione della vita umana. Per quel che riguarda l’Iliade, sicuramente Achille emerge come uno dei centri del poema, che segue, con molte, meravigliose digressioni, il suo eroe: l’Iliade inizia con l’ira di Achille, e finisce con i funerali di Ettore, ucciso proprio da Achille. Senza dubbio Achille è il più forte degli eroi, ma l’Iliade è, forse, più di ogni cosa, il ritratto dei valori della società eroica, rappresentata dall’epos omerico.

Le opere greche si confermano quali testi archetipici del pensiero occidentale, contemporanee ad ogni epoca. Quali ragioni ravvede nella specifica proprietà della classicità di porsi sempre in maniera speculare alle fratture epocali?

Penso sia difficile immaginare la letteratura europea senza la conoscenza dei classici greci e latini. Ora abbondano le riscritture e i rimaneggiamenti, che si allontanano spesso sin troppo dall’originale, deformandone il messaggio; oppure, dall’altra parte, c’è la Cancel Culture, che pretende di rimuovere quello che ora non ci piace, senza considerare il tempo, che è il motore immobile di ogni letteratura, che è, a sua volta, lo specchio di una società. Penso si debba tornare a leggere i testi; in pochi lo fanno davvero. Spesso soprattutto l’accademia si concentra su pochi versi, o poche righe o pochi capitoli, e perde il centro. In questo modo, però, si rischia di notare la pagliuzza, e perdere il messaggio a cui si deve ritornare.

Barbara Castiglioni, laureata in Lettere Classiche, Dottorata in Studi Umanistici presso l’Università di Torino con una tesi sull’Elena di Euripide, si occupa di tragedia antica e di ricezione del classico. Ha pubblicato vari saggi sulla tragedia greca e sul rapporto tra dramma antico e moderno.

Giuseppina Capone

Quale contributo ha offerto la Resistenza alla causa femminile?

Quale contributo ha offerto la Resistenza alla causa femminile?

Si è tenuto Venerdì 8 marzo 2024, in occasione della “Giornata internazionale della Donna” e del Marzo Donna 2024, la Fondazione Casa dello Scugnizzo onlus – Centro Studi e Ricerche “Mario Borrelli”, in piazzetta San Gennaro a Materdei n. 3, Napoli, presieduta dal prof. Antonio Lanzaro ha organizzato in collaborazione con le Associazioni “Napoli è”, Voce di… Vento, NomoΣ Movimento Forense un incontro di informazione e formazione dal titolo “Una nuova stagione di diritti: Le Donne e la Società del futuro”.

Si è tenuto Venerdì 8 marzo 2024, in occasione della “Giornata internazionale della Donna” e del Marzo Donna 2024, la Fondazione Casa dello Scugnizzo onlus – Centro Studi e Ricerche “Mario Borrelli”, in piazzetta San Gennaro a Materdei n. 3, Napoli, presieduta dal prof. Antonio Lanzaro ha organizzato in collaborazione con le Associazioni “Napoli è”, Voce di… Vento, NomoΣ Movimento Forense un incontro di informazione e formazione dal titolo “Una nuova stagione di diritti: Le Donne e la Società del futuro”.

Nel canone dei trattati sull’amicizia, da Aristotele a Bataille, i legami femminili non trovano accoglienza. Quali ragioni ravvede all’interpretazione della solidarietà di genere come un privilegio maschile?

Nel canone dei trattati sull’amicizia, da Aristotele a Bataille, i legami femminili non trovano accoglienza. Quali ragioni ravvede all’interpretazione della solidarietà di genere come un privilegio maschile?

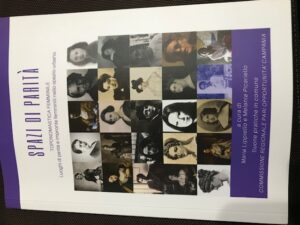

Il perché di questo libro curato da Maria Lippiello e Melania Picariello lo spiegano proprio le due curatrici: “Toponomastica femminile. Luoghi di parità e impronte del femminile nello spazio urbano nasce dall’idea di promuovere un viaggio tra le città, i borghi, le strade, i luoghi e vicoli della nostra Regione attraverso una inedita prospettiva femminile di genere”.

Il perché di questo libro curato da Maria Lippiello e Melania Picariello lo spiegano proprio le due curatrici: “Toponomastica femminile. Luoghi di parità e impronte del femminile nello spazio urbano nasce dall’idea di promuovere un viaggio tra le città, i borghi, le strade, i luoghi e vicoli della nostra Regione attraverso una inedita prospettiva femminile di genere”.

Saluti: Dott. Isabella Bonfiglio, Consigliera di Parità Città Metropolitana di Napoli; Arch. Giovanna Farina, Presidente Consulta Associazioni e Organizzazioni di volontariato ed ETS Municipalità 2; Dott. Enrico Platone, Consigliere delegato Consulta Associazioni e Organizzazioni di volontariato ed ETS Municipalità 2; Prof. Antonio Lanzaro, Presidente Fondazione Casa dello Scugnizzo Onlus.

Saluti: Dott. Isabella Bonfiglio, Consigliera di Parità Città Metropolitana di Napoli; Arch. Giovanna Farina, Presidente Consulta Associazioni e Organizzazioni di volontariato ed ETS Municipalità 2; Dott. Enrico Platone, Consigliere delegato Consulta Associazioni e Organizzazioni di volontariato ed ETS Municipalità 2; Prof. Antonio Lanzaro, Presidente Fondazione Casa dello Scugnizzo Onlus.

Elena, tesoro d’arte ed umanità, probabilmente la donna più celebre dell’antichità, innumerevoli volte tradotta e, talvolta, tradita negli intenti. Per quali ragioni da sempre emerge quale pioniera nell’indagare i sentimenti dell’essere umano ed antesignana nella ricerca individuale di un posto nell’esistenza?

Elena, tesoro d’arte ed umanità, probabilmente la donna più celebre dell’antichità, innumerevoli volte tradotta e, talvolta, tradita negli intenti. Per quali ragioni da sempre emerge quale pioniera nell’indagare i sentimenti dell’essere umano ed antesignana nella ricerca individuale di un posto nell’esistenza?