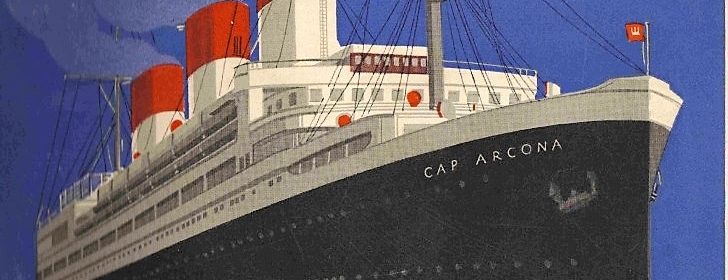

Tra gli episodi più truci della Seconda Guerra Mondiale, quello della Cap Arcona è certamente uno dei più drammatici, nonché, forse, il meno conosciuto. Un disastro navale che ha fatto cinque volte più vittime del naufragio del Titanic, uno dei più incredibili casi di fuoco amico della storia. Il nome Cap Arcona è legato a molti, tristissimi record, ma è ancora una delle tragedie meno conosciute della storia del Novecento; si tratta di una vicenda controversa, per molti aspetti ancora oscura e destinata a lungo a rimanere tale, perché imbarazzante per tutte le parti in gioco.

Cap Arcona era una nave di lusso, disegnata per attraversare gli oceani, costruita nei cantieri di Amburgo alla fine degli anni Venti con le tecnologie ingegneristiche più moderne del tempo. Ma la sua storia inizia sulla terraferma, in mezzo alle baracche e alle fabbriche di mattoni di Neuengamme, il più grande lager della Germania settentrionale. Secondo recenti stime passarono dentro i suoi reticolati oltre 100mila persone: prigionieri politici ebrei, cristiani e comunisti, artisti e intellettuali, “devianti” di ogni tipo, secondo le classificazioni della folle ideologia nazista, provenienti dalla Germania, dal Belgio, dalla Francia, dalla Polonia.

Morirono in 60mila, decimati da lavori forzati, epidemie di tifo, esecuzioni arbitrarie, esperimenti medici a base di batteri della tubercolosi. Per molti sopravvissuti al lager, però, la fine fu solo rimandata.

Poco prima della fine della guerra, il 3 maggio 1945, più di 7mila deportati morirono sotto il tiro incrociato della Royal Air Force e delle truppe tedesche, nell’affondamento del piroscafo Cap Arcona e delle altre navi-prigione ormeggiate al largo della baia di Lubecca dove si trovavano rinchiusi. Il giorno successivo, il 4 maggio 1945, le truppe inglesi entrarono nel campo di concentramento di Neuengamme, trovandolo completamente vuoto.

Cosa era successo nel frattempo? A bordo di quella che fu costruita per essere la perla della flotta tedesca, c’erano migliaia di prigionieri sfollati da Neuengamme, stipati sulla nave senza cibo né acqua. Probabilmente l’intenzione era quella di affondare la Cap Arcona e altre due navi portate appositamente nella baia di Lubecca in modo da eliminare le tracce dei crimini commessi nei campi di concentramento. Durante l’imbarco gli uomini delle SS chiusero tutte le possibili vie di fuga e bloccarono le scialuppe di salvataggio. Un particolare che viene interpretato dagli storici come l’indizio dell’intenzione di affondare la nave tramite un’esplosione. Furono bloccate le paratie antincendio e la nave venne provvista di una quantità moderata di carburante, il minimo necessario per il suo ultimo viaggio. Migliaia di deportati morirono nel rogo del piroscafo o annegati nelle acque del Baltico; tra chi riuscì a raggiungere la terraferma, molti furono raggiunti e uccisi dalle truppe tedesche.

La Croce rossa svizzera informò le truppe di terra alleate dell’esistenza delle navi e del tipo di carico da esse trasportato, ma l’informazione non arrivò ai piloti della Royal Air Force che, durante i voli di ricognizione, non riconobbero nei passeggeri dei prigionieri.

L’intera triste vicenda della Cap Arcona è stata di recente ricostruita in un bel libro, ricco di testimonianze e documenti autentici dell’epoca, a cura degli storici Pierre Vallaud e Mathilde Aycard: Le dernier camp de la mort. La tragédie du Cap Arcona.

Una pietra, almeno, a futura memoria.

Rossella Marchese