Francesca Sensini è professoressa associata di Italianistica presso la facoltà di Lingue e letterature straniere dell’Université all’Université Côte d’Azur de Nice, dottoressa di ricerca dell’Università Paris IV Sorbonne e dell’Università degli Studi di Genova. Comparatista di formazione, dedica principalmente le sue ricerche alla letteratura italiana tra XVIII e XX sec., alle riscritture e all’ermeneutica dell’antichità classica in Europa e agli studi di genere in ambito letterario. Tra le sue pubblicazioni più recenti Pascoli maledetto, Genova, Il Melangolo, 2020; Marise Ferro, La guerra è stupida, a cura e con un saggio introduttivo di F. Sensini, Sestri Levante, Gammarò, 2021; La lingua degli dei. L’amore per il greco antico e moderno, Genova, Il Melangolo, 2021.

Lei ripercorre una storia ininterrotta, che va da Omero ed arriva fino ad oggi.

Lei ripercorre una storia ininterrotta, che va da Omero ed arriva fino ad oggi.

Cosa ha inteso illuminare, sottraendolo al buio della nostra dimenticanza?

La storia ininterrotta è quella della Grecia, del suo popolo e della sua lingua sullo sfondo del Mar Mediterraneo. Per un errore di prospettiva, legato alla nostra tradizione culturale, centrata sul destino di Roma, nel nostro immaginario tendono a esistere due Grecie, se così posso dire: da una parte l’antica, modello insuperabile di civiltà, oggetto di studi specialistici ed elitari; dall’altra, la Grecia moderna, di cui perlopiù ignoriamo la storia e la cultura, ridotta com’è a paese vacanziero, scintillante sfondo di cartolina, lembo marginale dell’Europa e sua infelice membro. Invece no, la Grecia è una e come tale va guardata per essere davvero compresa e conosciuta nella sua millenaria avventura, nel suo modo unico di essere nostro specchio e, insieme, prefigurazione di noi stessi, della nostra storia di individui e di comunità. Così, nella pagine di questo libro vago – e divago – dal IX sec. a. C., il tempo di Omero, che a sua volta ci racconta storie ancora più antiche, risalenti al XIII- XII sec. a. C., per arrivare ad oggi, 2021, anno in cui la Grecia festeggia la rivoluzione nazionale che l’avrebbe resa di nuovo una nazione indipendente. Ho tentato così di illustrare l’esperienza di questo paese mirabile e ammirevole attraverso ventiquattro racconti/riflessioni portati alla mia fantasia dalle parole, sia del greco antico che del moderno, come altrettante conchiglie risalite fino a me sulla riva del mare, provenienti chissà da dove, levigate da chissà quali correnti. Al di fuori del discorso specialistico, scientifico, ho voluto ‘illuminare’ il mio amore per questa patria ideale, contradditoria, magmatica, imperfetta, e per questo vivissima, sottrarre all’ombra della dimenticanza e a una memoria inerte, fossilizzata dal culto della tradizione, la Grecia di sempre attraverso il mio legame con lei, partendo da me per rivelarla agli altri, a chi il greco lo ignora del tutto o a chi invece lo conosce da studioso, a chi ama la Grecia d’istinto o a chi la venera per infinite ragioni. Ho tentato quanto meno, raccogliendo frammenti di storie.

Guerra di liberazione, combattuta con orgoglio, e reazione ad una devastante crisi economica.

Ravvede un medesimo moto d’animo, squisitamente greco, che cavalca i millenni?

Tra le qualità che davvero sembrano modellare lo spirito del popolo greco c’è sicuramente il senso di appartenenza a una civiltà che si distingue per la sua aspirazione alla libertà, intesa come espressione piena dell’umano e come condizione relazionale, che tiene conto degli altri intorno a sé, della comunità, e desiderio di fare e conoscere non sottoposto a catene, a dogmi. Altro tratto distintivo è senz’altro la capacità di accogliere in sé il concetto di alterità ed elaborarlo. I Greci sono viaggiatori, migranti, filosofi con la mente e con il corpo. Nella loro lingua il “dubbio” è l’ostacolo che si frappone al loro movimento, l’assenza di passaggio, l’a-poria in senso etimologico. Non è un caso per me. Dalle grandi battaglie di Maratona e Salamina nel V sec. a. C, quando l’impero persiano del Re dei Re, ricchissimo e strapotente, viene sconfitto contro ogni logica aspettattiva da una manciata di soldati coraggiosi fino alla follia e da poche navi inadatte gli scontri navali, fino allo scempio che del paese è stato fatto da una politica rapace e amorale, con la svendita del suo patrimonio nazionale a ricchi compratori esteri, la Grecia continua a opporre la sua resistenza. La Grecia ci insegna da sempre che esiste sempre un processo alternativo alla mera sopravvivenza, che qualcosa può sempre (e deve) accadere, se non ci lasciamo invadere dalla paura, ci insegna la “resistenza”, l’antístasi, il “mettersi davanti e contro qualcosa”, “l’opporsi”, che è tutto il contrario della “resilienza”, l’anthektikótita, quell’idea oramai corriva e detestabile che porta in sé l’idea che la vita non si possa liberare da quanto la opprime, la schiaccia, le spreme via energia e che in greco infatti rinvia al verbo “sopportare”.

Il testo è un encomio che non intende palesare le sue ragioni con ragionamenti logici bensì con i racconti che le parole recano con sé: quelle antiche e quelle moderne. La prima è, appunto, “memoria”.

La Grecia è una “questione” di memoria?

Sì, è una questione di memoria. La parola “memoria” è la stessa in greco antico e moderno, mnéme, μνήμη (oggi pronunciato mními). La lingua e la civiltà greca sono la nostra memoria comune. e non sto parlando di tradizioni. Il discorso del mio libro non è motivato da un’astratta venerazione per i modelli di una cultura dominante, per un bagaglio educativo considerato aprioristicamente illustre e ridotto con il passare del tempo a tecnica o ginnastica mentale. Si tratta di un dato storico e di civiltà. Ugo Foscolo – poeta che consideriamo senza farci troppe domande italiano ma in realtà greco delle Isole ioniche – lo riconduce alla possibilità di definire noi stessi. In una lettera del 1808 al diplomatico prussiano Jacob Salomo Bartholdy, il poeta dice più o meno questo: finché mi ricorderò chi sono, mi ricorderò della Grecia. La Grecia di Foscolo non è solo la sua terra di origine né solo la sua patria (anche l’Italia lo fu, dopo tutto). la Grecia, e quella che si chiama grecità, come a dire l’essenza della nazione, sono il paesaggio su cui si delinea la nostra figura, lo sfondo del nostro ritratto. Possiamo dire di no, far finta di niente obiettando che in fondo è roba antica, difficile, morta, ma sarebbe una rimozione, oltre che una clamorosa falsità. e a privarci di una risorsa vitale, mortificando le possibilità della nostra fantasia, saremmo tristemente noi, in ogni caso.

Omero e Kavafis: Grecia antica e Grecia moderna. Può instaurare qualche relazione e qualche confronto?

Greco di Istanbul nato ad Alessandria d’Egitto, l’antica “Parigi” ellenistica e ancora nell’Ottocento città cosmopolita, Kavafis è senz’altro un luminoso esempio di uomo e poeta autenticamente mediterraneo e perfettamente greco. La Grecia è diffusa nel Mediterraneo, è il viaggio che conta, non l’approdo, per evocare il testo di Kavafis forse più noto, Itaca, ispirato al personaggio di Odisseo/Ulisse. L’ispirazione di Kavafis, così come l’uomo Kavafis, è errante nello spaziotempo – ha cantato il mondo ellenistico pagano, l’impero di Costantinopoli, il suo profondo smarrimento nel presente – come errava Omero, poeta girovago di isola in isola, in tutto simile ai colleghi aedi di cui racconta nell’Iliade e nell’Odissea, Demodoco e Femio. Anche Omero errava col corpo e con la fantasia, pescando a piene mani nei secoli bui dove gli audaci Achei del Meditteraneo occidentale guerreggiavano contro i ricchi orientali di Troia per avere con sé la Bellezza, che i Greci hanno chiamato Elena e che meriterrebbe davvero un libro a parte. Le corrispondenze non mancano e accanto a Kavafis i nomi delle grandi voci della Grecia moderna sarebbero tanti quanti i nomi dei condottieri nel catalogo delle navi di Iliade, II (iperbole epica, mi sia concessa).

Può indicarci un particolare della “sua” Grecia, un elemento per lei inconfondibile?

La “mia” Grecia è uno scrigno senza fondo di storie – i “miti” che sono, etimologicamente, le “parole” pronunciate, dette a voce alta, condivise in uno spazio comune perché diventino codice comune, legame comunitario, emozione condivisa – storie forse mai veramente avvenute, storicamente indocumentabili, galleggianti come relitti nel mare del tempo, ma che, di fatto, sono sempre perché sostanziano il mistero dell’esistere; del nostro di occidentali, di europei, in particolare. È una Pandora al contrario. Non apre il contenitore da cui escono, diffondendosi irrimediabilmente, i mali nel mondo. Dal suo píthos escono doni di ogni genere: possibili strategie per mettere ordine nel disordine del mondo, per sfruttare a proprio vantaggio il disordine stesso dell’essere, parole e pensieri lontanissimi da nostri con cui rinnovare noi stessi e la realtà che ha smesso di meravigliarci. D’altra parte, Pandora significa “colei che è tutto un dono”. Così tutto torna, come si dice. La “mia” Grecia è la domanda ricorrente sull’arché, sul principio: com’è davvero cominciato tutto? La Grecia continua a formulare con me le sue ipotesi, a farmi intravedere risposte. Intanto un ospite sorridente mi porta, a fine pasto, senza che io abbia chiesto nulla, anguria fresca e tsípuro: la “mia” Grecia è anche l’antico simposio che si rinnova su una tovaglia di carta, a due gradini dal Mediterraneo, per poche dracme (oggi euro, qualcuno in più di un paio di decenni fa).

Giuseppina Capone

Bruno Barba è ricercatore di Antropologia del Dipartimento di Scienze politiche dell’Università di Genova. Studia il meticciato culturale soprattutto in Brasile; l’altra sua area di ricerca è lo sport nei diversi significati antropologici. Tra le sue pubblicazioni: Un antropologo nel pallone (Meltemi 2007), Dio Negro, mondo meticcio (Seid 2013); Rio de Janeiro (Odoya 2015); Calciologia. Per un’antropologia del football (Mimesis 2016); Meticcio (Effequ 2018); 1958. L’altra volta che non andammo ai mondiali (Rogas 2018).

Bruno Barba è ricercatore di Antropologia del Dipartimento di Scienze politiche dell’Università di Genova. Studia il meticciato culturale soprattutto in Brasile; l’altra sua area di ricerca è lo sport nei diversi significati antropologici. Tra le sue pubblicazioni: Un antropologo nel pallone (Meltemi 2007), Dio Negro, mondo meticcio (Seid 2013); Rio de Janeiro (Odoya 2015); Calciologia. Per un’antropologia del football (Mimesis 2016); Meticcio (Effequ 2018); 1958. L’altra volta che non andammo ai mondiali (Rogas 2018).

Attendevamo con ansia la conclusione del progetto “Il Marconi va in scena… al tempo di Covid” che ha visto a causa della pandemia una necessaria trasformazione perché potesse realizzarsi.

Attendevamo con ansia la conclusione del progetto “Il Marconi va in scena… al tempo di Covid” che ha visto a causa della pandemia una necessaria trasformazione perché potesse realizzarsi.

Parliamo del musical con Antonio Vitale, attore teatrale, cinematografico e televisivo. Da qualche anno Vitale si cimenta nella regia teatrale di alcuni lavori, curandone di solito la drammaturgia o l’adattamento. Dirige laboratori teatrali presso accademie di danza, scuole elementari e medie inferiori.

Parliamo del musical con Antonio Vitale, attore teatrale, cinematografico e televisivo. Da qualche anno Vitale si cimenta nella regia teatrale di alcuni lavori, curandone di solito la drammaturgia o l’adattamento. Dirige laboratori teatrali presso accademie di danza, scuole elementari e medie inferiori.

Lei ripercorre una storia ininterrotta, che va da Omero ed arriva fino ad oggi.

Lei ripercorre una storia ininterrotta, che va da Omero ed arriva fino ad oggi.

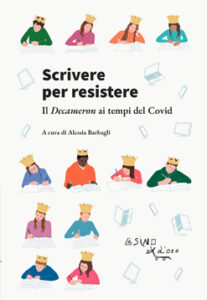

Scrivere per resistere. Il Decameron ai tempi del Covid si presenta come un’ampia opera collettiva.

Scrivere per resistere. Il Decameron ai tempi del Covid si presenta come un’ampia opera collettiva.